노은면에 위치하는 국망산의 이름이

임오군란 때 명성황후의 피난으로 인하여

지어진 것으로 전해져 있다.

그러나, 역사서에 의하면 고종이 즉위하기 이전에도

국망산으로 기록하고 있다.

또한 명성황후의 피난지인 노은면 가신리 신흥동 궁궐터에 대한

이야기도 궁궐터라기 보다는 그를 기념하기 위한 작은 누각이나

초가집인 이음성집을 기와집으로 짓기 위한 것이다.

유물로 남아 있는 주초석의 크기와 수 등으로 추정할때,

대지의 규모나 건축물의 크기가 작았다는 것을 의미한다.

또한 이를 추진하시던 사람 역시 관에서 파견된 관리가 아니라

지역주민인 홍모씨로 궁궐을 지어본 경험도 없는 것으로 알려져 있다.

궁궐터 역시 궁궐을 지으려한 것이 아니라 명성황후와 연관된 건축물이라서

궁궐터라고 전해진 것이 아닌가 한다.

최근 발견된 임오일기에는 이곳 피난지에 관한 언급이 없어

보다 자세한 피난 생활의 기록이 남았으면하는 아쉬움이 남는다.

신증동국여지승람중 충주목에 대한 내용 중에서-조선 중종 25년(1530)

【산천】 대림산(大林山)

주(州) 남쪽 10리에 있는데, 진산(鎭山)이다.

말흘산(末訖山)

주 북쪽 30리에 있다.

심항산(心項山)

주 동북쪽 9리에 있다.

마산(馬山)

주 서쪽 30리에 있다.

망이산(望夷山)

주 서쪽 91리에 있다.

월악산(月岳山)

주 동쪽 45리에 있다. 또 청풍군(淸風郡) 조에 보인다. ○ 이숭인(李崇仁)의 시에, “저 월악(月岳)을 보니 중원(中原)에 비껴 있는데, 한강의 물이 처음 발원했네.” 하였다.

천룡산(天龍山)

주 서쪽 50리에 있다.

정토산(淨土山)

혹은 개천산(開天山)이라고도 한다. 주 북쪽 33리에 있다.

견문산(犬門山)

주 서쪽 8리에 있다. 그 아래에 큰 내가 있는데, 금휴포(琴休浦)라 한다.

풍류산(風流山)

주 남쪽 23리에 있다.

가섭산(迦葉山)

주 서쪽 45리에 있다.국망산(國望山) 주 서쪽 51리에 있다.

장미산(薔薇山)

주 서쪽 28리에 있는데, 옛 석성(石城)이 있다.

천등산(天燈山)

주 북쪽 40리에 있다. 개천사비(開天寺碑)가 있는데, 세속에서 전하기를, “당(唐) 나라 개원(開元) 연간에 세웠다.” 한다. 비문은 닳아서 읽을 수가 없다.

오동산(梧桐山)

주 동쪽 7리에 있다.

금봉산(金鳳山)

주 동쪽 5리에 있다.

종당산(宗堂山)

주 북쪽 13리에 있다. 이상한 돌이 생산되는데 세밀하여 비갈(碑碣)을 만들 만하다.

악현(惡峴)

주 서쪽 음성현(陰城縣) 경계에 있다. ○ 이승소(李承召)의 시에, “돌 길에 서성이니 하늘에 오르는 것 같은데, 게으른 종 입 벌리며 헐떡여 김 연기를 토한다. 올라 가서 머리 들고 바라보니 삼산(三山)이 오색 구름 가에 희미하게 보이는 것 기쁘기도 하네.” 하였다.

연주현(連珠峴)

주 남쪽 5리에 있다. 속담에 전하기를, “연주의 선녀가 풍류산(風流山)에 놀고 혹은 이 고개에서 놀았다.” 한다. 그 골목의 이름을 지금까지 비선동(飛仙洞)이라고 일컫는다.

북진(北津)

주 북쪽 10리에 있다. 근원이 강릉부(江陵府) 오대산(五臺山)에서 나온다.

금천(金遷)

주 서쪽 10리에 있는데, 바로 북진(北津)의 하류이다.

월락탄(月落灘)

주 서쪽 15리에 있는데, 바로 지금의 금천(金遷) 월탄(月灘)으로 우륵(于勒)이 놀던 곳이다. ○ 안숭선(安崇善)의 시에, “금휴포(琴休浦) 어구에는 외로운 돛이 멀고, 월락탄(月落灘) 머리에는 흰 물결이 평평하다.” 하였다.

달천(達川)

혹은 덕천(德川)이라 이름하고, 혹은 달천(獺川)이라 이름하는데, 주 서쪽 8리에 있다. 근원이 보은현(報恩縣) 속리산(俗離山) 꼭대기에서 나와서 그 물이 세 갈래로 나뉘는데, 그 하나가 서쪽으로 흘러 달천이 되었다. 배를 띄우고 겨울에는 다리를 놓는다. ○ 본조(本朝)의 이행(李行)이 능히 물맛을 변별하는데, 달천 물을 제일이라 하여 마시기를 좋아하였다. ○ 고려 고종(高宗) 때에 주의 노군(奴軍)이 난을 일으키자 이자성(李子晟) 등을 보내 삼군(三軍)을 거느리고서 토벌하게 하였다. 삼군이 달천에 이르러 물이 깊어 건너지 못하고 한참 다리를 만들고 있는데, 적이 말하기를, “반역의 괴수를 베어 나와서 항복하려 한다.” 하니, 자성(子晟)이 말하기를, “그렇게 한다면 너희들을 반드시 다 죽이지는 않겠다.” 하자, 적이 괴수인 중 우목(牛木)의 머리를 베어 가지고 오니, 관군(官軍)이 드디어 남은 무리를 사로잡아 모두 베었다.

진포(辰浦)

곧 북진(北津)의 상류인데, 주 동쪽 15리에 있다. 맑고 깊어 바닥을 알 수 없는데, 세속에서 용못[龍淵]이라고 전한다. 하늘이 가물 때에 범의 두골(頭骨)을 던져넣으면 징험이 있다. 혹은 전회강(澶洄江)이라고도 한다.

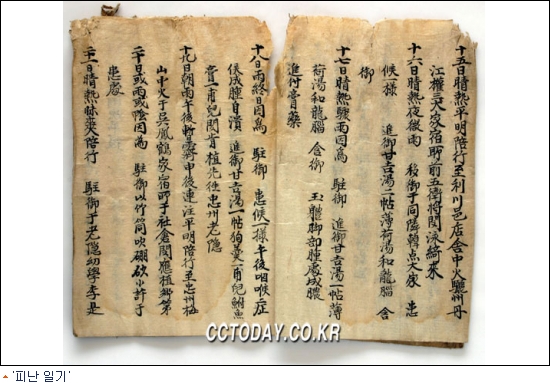

'명성황후 51일 행적 밝혀졌다'… 임오군란 '피난일기' 첫 발견

명성황후(明成皇后·1851∼1895)가 임오군란(壬午軍亂·1882)을 피해 떠난 51일간의 '피난 일기'가 발견됐다. 29일 대전시향토사료관은 임오군란 때 충북 충주 등지으로 피신한 명성황후의 행적이 담긴 '임오유월일기(壬午六月日記·이하 임오일기)'를 발견했다며 일부를 공개했다.

사상 처음으로 발견·공개된 임오일기는 명성황후가 피신 중 만난 인물 등이 자세히 적혀 있어 베일에 쌓여 있던 임오군란시 명성황후의 행적을 정확히 알 수 있는 유일한 자료다.

명성황후가 청나라에 군사적 요청을 하는 등 피난 중에도 정국 반전을 위한 정치적 활동을 했을 것이라는 학설을 뒤집을 만한 정황적 근거도 기록돼 있어 이번에 발견된 임오일기는 잃어버린 근대사를 재조명할 중요한 자료가 될 전망이다.

현재까지 전해지는 명성황후의 임오군란시 피난 행적은 왕명출납을 기록한 승정원일기(承政院日記)나 일성록(日省錄) 등에 기록돼 있는데, 명성황후가 충주 민응식(閔應植·1844∼?)의 집으로 몸을 피했다는 내용이 전부다.

임오일기는 대전시향토사료관이 지난 5월 초 대전 모 집안으로부터 기탁 받은 191건 279점의 유물에 포함된 것으로 향토사료관 측이 2개월 가까이 연구한 끝에 전말을 밝힌 것이다.

분량은 8페이지이며, 크기는 가로 14.7㎝, 세로 20㎝로 일부가 훼손된 상태다.

유물을 기탁한 집안은 민응식 선생의 인척으로 기탁 유물에는 민응식 선생이 직접 쓴 것으로 보이는 '백수문'과 민씨 일가가 쓴 '인현성모행록'이나 '혜경궁읍혈록' 등이 있으며, 민응식은 피난 중이던 명성황후를 호종(扈從)한 인물로 황후와는 친척관계다.

또 임오일기를 쓴 인물이 누구인지는 밝혀지지 않았으나, 명성황후가 궁궐을 빠져나온 직후인 1882년 6월 13일부터 기록한 점이나 민씨 일가의 이름만 한지로 가렸던 점, 피난 중 명성황후가 다리 부스럼 증을 앓았고 그 처방전이 기록된 점 등으로 미뤄 명성황후를 직접 시종한, 민씨 일가 중 한 사람이었을 가능성이 크다.

이는 명성황후가 민응식의 집으로 피신했다 환궁할 때 민응식 집안에 보관했던 것을 민응식의 자손이 대전으로 오면서 각종 서적과 함께 가져온 것으로 추정할 수 있는 대목이다.

임오일기에는 1882년 6월 13일부터 8월 1일 환궁하기까지 51일간 명성황후가 피난 중 만난 인물 뿐만 아니라 몸 상태나 먹은 음식, 숙소 등 일거수 일투족이 날짜별로 적혀 있다.

이 중에는 청군이 조선에 들어왔을 당시 명성황후가 청군이 붙인 방문을 베껴오도록 했다는 기록도 있다.

현재 임오일기는 대전시향토사료관에 보관돼 있으며, 향토사료관은 보존처리 후 추가 연구를 거쳐 전문을 일반에 공개할 예정이다.

윤 환 대전시향토사료관 학예연구사는 임오일기에 대해 "임오군란 시의 명성황후 동정에 대한 가장 상세한 기록으로서 당시 상황을 이해하고 이후의 민씨 척족의 정국 동향을 이해하는데 매우 중요한 사료"라고 평가했다.

피난하기 바빠 정치활동 안한 듯

'잃어버린 근대사의 한 조각을 찾았다.'

대전시향토사료관에 의해 밝혀진 '임오일기'에는 명성황후가 임오군란 때 충북 충주 등지로 피신해 만난 사람이나 머물렀던 숙소 등 황후의 피난 행적이 고스란히 담겨있다.

현재까지는 명성황후가 임오군란이 발발하자 '충주 민응식의 집으로 피했다'는 기록 이외에 아무것도 없기 때문에 '피난 중에도 청국의 군사적 개입을 요청하는 등 활발한 정치활동을 벌였다'는 학설이나 '충주에서 궁궐을 지었다'는 전설 등 무수한 '말'들을 낳았다.

하지만 이번 발견으로 명성황후의 당시 행적이 명확히 밝혀진 것은 물론, 추후 임오일기 및 주변 정황 등에 대한 활발한 연구를 통해 부실한 근대사를 바로잡을 수 있을 것으로 기대된다.

▲어떤 내용 담겼나 =

임오일기는 1882년 6월 9일 구식군대 세력의 쿠데타인 임오군란이 발발한 이후 명성황후가 6월 13일부터 8월 1일 환궁하기까지 51일간의 행적을 그 어떤 기록보다 자세히 전하고 있다.

피난은 한양을 출발, 경기도 광주와 여주, 충주 등을 거쳤는데 이 과정에서 명성황후의 환후(患候)나 구체적인 숙소, 시종 인물의 내왕 등이 기록돼 있어 임오군란 시 명성황후의 동정을 이해할 수 있다.

일기에는 명성황후가 피난 당시 심신이 피곤해서인지 목구멍병과 다리 부스럼 등의 병을 앓았다는 기록은 있으나 명성황후의 생김새나 말, 내왕 시종과 나눈 말 등은 기록되지 않았다.

임오일기에는 또 고종과 서신을 교환했다는 것이나, 청군이 조선에 들어왔을 때 붙인 방문을 시종에게 적어오라고 명했다는 기록도 담겨있다.

대전시향토사료관 양승률 학예연구사는 "명성황후는 피난기간 중 주로 민씨 척족과 그 주변인물을 만났다"면서 "일기체이기 때문에 그날그날의 주요 사건과 동정 등을 적은 것이고, 모양새나 발언 등은 적지 않았다"고 말했다.

▲임오일기 발견 의미 =

왕명의 출납을 기록한 승정원일기나 일성록 등은 명성황후가 '몸을 피했다'는 수준으로 임오군란 시 명성황후의 행적을 기록했다.

전해지는 다른 기록도 없기 때문에 명성황후의 피난 행적은 학설과 전설뿐이었다.

일부에서는 명성황후가 충주 민응식의 집에 피신해 '비밀리에 국왕과 연락하는 한편, 청국에 군사적 개입을 요청해 청국군을 출동하게 하고 일시적으로 정권을 장악했던 흥선대원군을 청국으로 납치하게 하였으며, 다시 민씨 세력이 집권하도록 암약했다'고 쓰는 등 명성황후를 매우 정치적인 인물로 묘사할 정도다.

하지만 임오일기에서의 명성황후는 피난하기 바빴다.

또 청군이 조선에 들어와 붙인 방문을 적어오라 명 한 점 등으로 미뤄 볼 때 대원군을 청국으로 납치케 했다거나 암약했다는 설 등은 타당성이 적어 보인다.

이에 대해 양승률 학예연구사는 "일기로 봤을 때 명성황후는 한양을 예의주시 하긴 했지만 피난하는데 바빴던 것으로 보인다"면서 "청국의 개입은 명성황후의 요청이라기보다 그들의 필요에 의한 것으로 보는 게 당시 정황상 적절할 것으로 사료된다"고 말했다.

그리고 충주지역에서는 명성황후가 궁궐을 지으려 했다거나, 국망산에 매일 올라 한양을 바라봤다는 이야기를 하지만 일기에는 궁궐이나 국망산과 관련된 기록이 없다.

이 때문에 이번 임오일기 발견은 그동안의 추측에 의한 학설이나 근거없는 전설 등을 일축하는 중요한 계기가 되는 것이다.

양승률 학예연구사는 "임오일기는 명성황후가 피난 중 청나라에 군사적 요청을 했으리라는 일부 학설에 대해 재고를 요하는 중요한 전거가 될 수 있을 것이며, 임오군란 후의 정국 동향을 이해하는데 좋은 자료가 될 것"이라고 말했다.

기탁받은 유물서 우연히 발견

임오일기는 우연하게 발견됐다.

대전 모 집안이 소장유물에 대한 도난 위험 때문에 대전시향토사료관에 유물 279점을 기탁했는데 그 중에 포함돼 있었던 것.

물론 향토사료관 측이나 기탁 집안이 처음부터 임오일기가 포함돼 있다는 사실을 알았던 것은 아니고, 기탁받은 유물에 대한 목록을 작성하던 중 발견했던 것이다.

향토사료관 측은 발견 즉시 집안 내력을 살피는 한편 한자로 쓰인 일기 해석과 함께 승정원일기나 일성록, 명성황후 논문자료 등 각종 자료를 수집했다.

퍼즐을 하나하나 짜맞추듯 자료를 검토하고 관련 유적지를 답사하는 등 꼼꼼하게 연구하고 검토했던 것이다.

가장 어려웠던 점은 역시 기록의 사실성 여부.

양승률 학예연구사는 "불과 100여 년 밖에 안된 이야기지만, 기록이 없고 이야기만 전해지기 때문에 일기가 역사적 사실과 일치하는지 여부를 밝히는 것이 가장 어려웠다"고 말한다.

임오일기는 51일간의 행적을 8페이지 분량에 담은 것에 불과하지만 연구·검토해야 할 수많은 내용이 있다고 한다. 이 때문에 18일 이후 본격적인 '피난 행보'가 그려진 일기의 일반 공개는 보존처리를 거쳐 연구가 모두 끝난 다음 가능하다는 게 향토사료관 측 설명이다.윤 환 학예연구사는 "확인 할 사항이 굉장히 많다"는 말로 임오일기에 담긴 '어마어마한 내용'을 내비쳤다.

| 임오일기 내용(6월13일~17일 5일간) |

| 6월13일. 맑음. 2경(更) 쯤, 중궁전하께서 벽동 익찬 민응식 집에 가셨다. 옥후가 인후증세로 편찮으셨다. 박하유를 올렸다. 6월14일. 맑고 더웠다. 새벽에 민응식과 진사 민긍식과 현홍택, 계집종 1명이 중궁전하를 모시고 가 광주 취적리 임천군수 이근영 집에 이르러 점심을 자시고 조현점사 숙소에 이르렀다. 옥후가 더 불편했다가 4경이 지나 조금 평안해 지셨다. 6월15일. 맑고 더웠다. 새벽에 모시고 가 이천읍 점사에 이르러 점심을 자시고 여주 단강 권삼대 집 숙소에 이르렀다. 전 오위장 민영기가 왔다. 6월16일. 맑고 더웠다. 밤에 이슬비가 왔다. 중궁전하께옵서 이웃 한점대 집으로 옮기셨다. 환후는 그만했다. 감길탕 두 첩, 박하탕에 용뇌를 타서 올리니 자셨다. 6월17일. 맑고 더웠다. 소나기가 왔다. 그대로 머무르셨다. 감길탕 한 첩, 박하탕에 용뇌를 타서 올리니 드셨다. 다리 부스럼 난 곳에 고름이 생겨 고약을 붙여 드렸다. |

충청투데이 전진식 기자 sinmunman@cctoday.co.kr /노컷뉴스 제휴사

*위 기사에 대한 모든 법적 권한 및 책임은 충청투데이에 있습니다.

(대한민국 중심언론 CBS 뉴스FM98.1 / 음악FM93.9 / TV CH 412)

< 저작권자 ⓒ CBS 노컷뉴스(www.nocutnews.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지 >

명성왕후 유허지 복원에 관하여(발췌)

손태진 교수는 ‘명성황후 피난지의 주거에 대한 복원적 고찰’에서 ‘문화유적 총람’, ‘지정문화재 목록’, ‘충주의 향토사’, ‘문화유적 분포지도-충주시’, ‘노은초 발행 노은의 역사와 문화’ 등 각종 문헌 기록을 바탕으로 2달간 현지 조사 및 마을 주민들의 의견을 참고로 명성황후가 1882년 6월13일~8월1일까지 약 50여일간 피난해 기거했던 위치와 주거형태를 복원해 보았다.

손 교수는 명성황후 피난지는 충주시 노은면 가신3리 (신흥동)558번지인데 지적도상에는 ‘512-1 대지’로 추정하고, 마을에서는 ‘이음성 집’, ‘대궐터’로 불리고 있으며 ‘행궁’을 건립하고자 했던 터와 혼재되어 사용되고 있다고 밝혔다.

마을 주민 최중우씨가 60년 이상을 직접 거주하다가 바로 옆에 새로 집을 지어 원 터는 비닐하우스, 주초석등은 마을에 산재돼 있어 주거형식을 추정할 뿐이라며 기록과 주민 증언에 따라 주거형식을 복원해보면 ‘一자형, 정면 3칸(8100㎜), 측면 1칸(2500 ㎜)의 홑처마 우진각 초가’였을 것으로 보이며 좌로부터 건넌방, 안방, 부엌 순으로 배열되고 안방과 부엌사이에 찬광이 있으며 집둘레에1400~800㎜ 높이의 봉당이 있었을 것으로 추정했다.

'역사의 뒤안길에서 > 옛날 기록들' 카테고리의 다른 글

| 탄금대의 흐느낌 (0) | 2011.02.17 |

|---|---|

| 임진왜란과 달천몽유록 (0) | 2011.02.17 |

| 망이산과 망이산성의 유래 (0) | 2010.12.09 |

| 달천강은 감물내를 흐르는 강이다. (0) | 2010.07.17 |

| 봉황산 봉황대 - 할미바위 전설 (0) | 2010.04.28 |