대제(함지못)의 지명유래

충주시에 있는 대제(함지못-함주못)와 소제(호암지-연지)에 대한 옛지명을 고찰해본다. 삼한시대의 농경문화로 축조된 저수지로 김제의 벽골제(碧骨堤), 밀양의 수산제(守山堤), 상주의 공검지(恭儉池), 제천의 의림지(義林池) 등을 언급하지만, 그에 대한 역사적 고증과 사료는 분명치 않다. 삼국사기 등에 나타난 고대사료에서도 김제의 벽골제(碧骨堤)에 대한 기록이 있을 뿐이며, 대부분의 기록은 조선시대 초기인 세종지리지에서 나타난다. 하지만, 세종지리지에 나타난 방죽의 규모를 살펴보면 지형과 수로를 이용한 소류지 또는 방죽에 불과하다. 이는 연꽃으로 유명한 백련지와 김제의 벽골제에서 보듯이 축조 당시와 달리 토사의 유입에 따른 퇴적물로 인하여 저수량이 감소되어 저습지나 수로로 전락하고, 대부분의 유적지가 개보수 및 재축조되어 본래의 방죽이 아니라 일제강점기 이후의 모습이 아닌가 한다.

세종지리지 충주목에 나타나는 대제와 소제도 물의 유입량이 아주 적은 곳에 위치하고 있으며, 오늘날의 호암지(소제)는 함지(대제)와 비슷한 시기인 일제강점기에 축조되었는데, 충주천(사천)의 물을 수로를 개설하여 끌어들여 큰저수지가 되었지만, 그 이전에는 작은 연못인 연지에 불과했을 것이다. 충주의 대제는 삼한시대의 수많은 방죽들에 비해 그 규모가 미미하여 알려지지 않은 것으로 추정된다. 그리고, 오래된 방죽들을 살펴보면 개천에 방죽을 쌓은 것이 아니고, 물이 솟아 오르는 습지를 택하여 땅을 파서 웅덩이(둠벙)를 만들고, 더 많은 물을 담기 위하여 수로를 이용하여 물을 끌어들이고 제방을 축조한 것으로 추정된다. 특히 김제의 벽골제는 주변의 농경지보다 높게 축조되어 있어 저수지라기보다는 하천을 끌어들이는 용수로인 것이다. 고대시대인 삼한시대에 개천이나 계곡을 막아 방죽을 축조했다면, 해마다 겪는 장마와 홍수에 사라져 버렸을 것이다.

대제지의 현지명인 함지못(함주못)은 잘못 와전된 지명유래로 토착화된 것은 아닐까 ? 태백의 함백산의 유래에서 함백산은 태백산보다 더 높은 영산으로 단군의 제단에 쓰인 한배검과 무관하지 않은 것으로 보여지며, 대박산 또는 한백산으로 불리다가 함백산으로 지명이 토착화되어있다. 함백산은 함박꽃,함박눈,함박웃음처럼 태백산과 같은 크다는 의미이지만, 한자를 차음하는 과정에서 왜 함(咸)으로 변천되었는지는 알 수가 없다. 그리고, 호암동의 함지못 역시 큰못 또는 큰 방죽이 대제(大堤)로 변천되는 과정에서 함지못으로 변한 것이지, 방죽의 형태가 함지박처럼 둥글게 생겼다고해서 함지못으로 불리는 것은 아닐 것으로 추정된다. 옛지명인 대제동도 대제에서 파생된 것이다.

그리고, 대제와 소제가 크게 축조되지 않았던 것은 모시래뜰을 둘러싼 계명지맥에서 흘러내는 충주천(사천-모래내)과 한강유역인 남한강과 달천의 풍부한 물로 인하여가뭄피해가 적기 때문으로 추정된다. 2017년 충주에서 열리는 전국체전의 주경기장이 대제(함지못)과 소제(호암지) 주변에 건립될 예정이다. 2017년까지 새로 조성되는 체육공원 속에서 대제(함지못)와 소제(호암지)가 더 아름다운 생태공원으로 변해있기를 기원해본다.

[참고자료]향토문화대전

1898년 편찬된 『충주군읍지(忠州郡邑誌)』에서 충주읍의 남쪽 5리 남변면에 위치하고 있다고 기록되어 있다. 호암지(虎岩池)는 충주시 사직산 서쪽에 위치한 저수지로서 과거에는 연꽃이 만발하여 연지(蓮池)라고도 하였고, 대제저수지보다 작아서 소제(小堤)라고도 하였다.

대제저수지

1898년 편찬된 『충주군읍지(忠州郡邑誌)』에서 함주제(含珠堤)는 충주에서 남쪽으로 3리 떨어진 남변면에 위치하고 있다고 기록되어 있다. 대제저수지가 있던 수청골은 대제동이라고도 불렸다. 대제저수지는 축조 당시 호암지(虎岩池)[일명 소제]보다 규모가 커서 붙여진 이름이다. 저수지의 형태가 함지박처럼 둥글게 생겼다고 하여 함지못이라고도 하였다.

[참고자료]

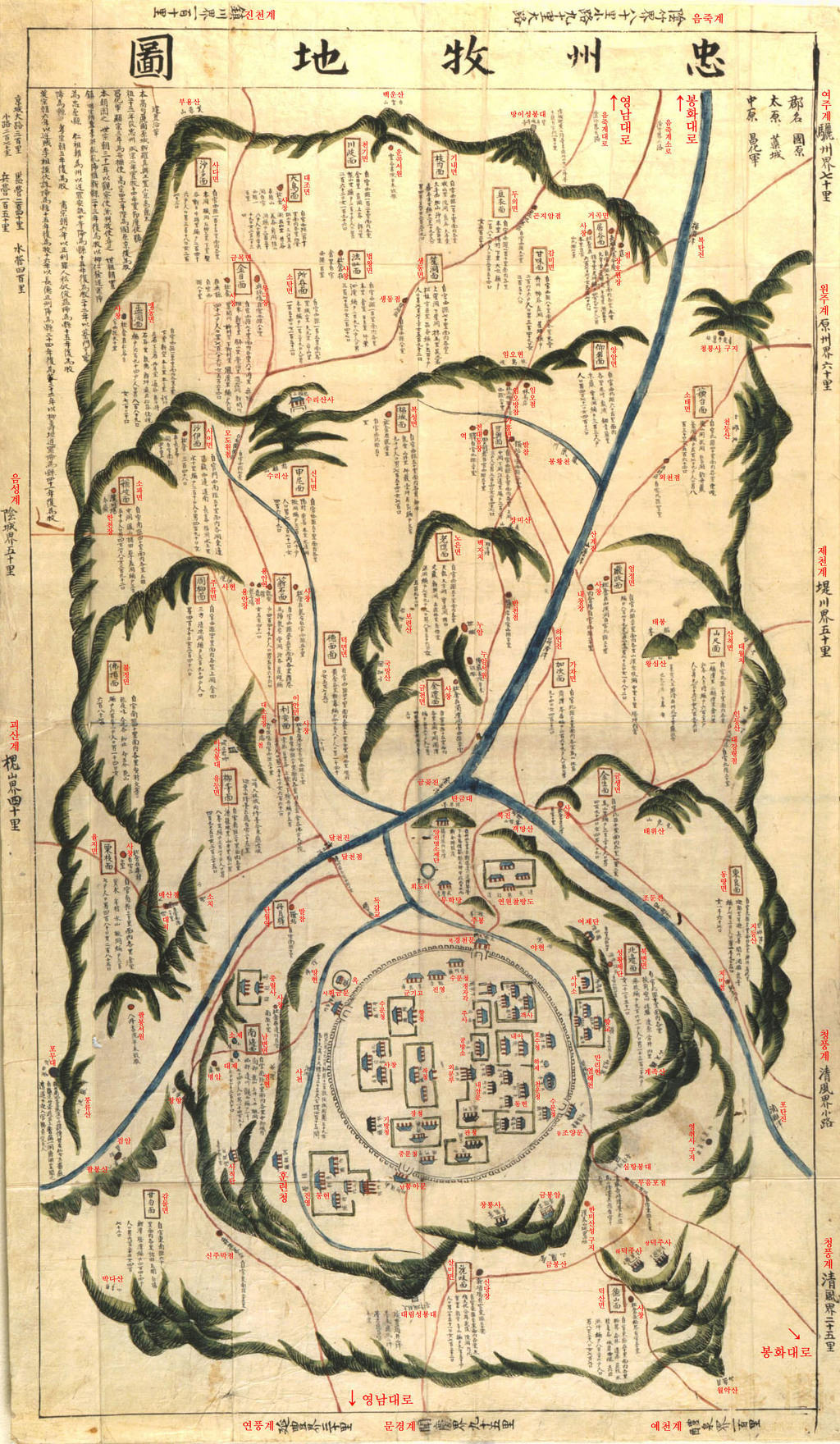

세종지리지/충청도 /⊙ 충주목(忠州牧)

사(使) 1인, 판관(判官) 1인, 유학 교수관(儒學敎授官) 1인.

○ 본래 고구려의 국원성(國原城)인데, 신라에서 빼앗아, 진흥왕(眞興王)이 소경(小京)을 설치하였고, 경덕왕(景德王)이 중원경(中原京)으로 고치었다. 고려 태조(太祖) 23년(940년) 경자에 충주(忠州)로 고치었고, 성종(成宗) 2년(983년) 계미에는 처음에는 12목(牧)을 두었는데, 바로 그 하나가 되었다. 14년(995년) 을미에는 12주(州) 절도사(節度使)를 두어 충주 창화군(忠州昌化軍)이라 이름하였고, 현종(顯宗) 3년(1012년) 임자에 절도사를 폐하여 안무사(安撫使)로 고쳤다가, 9년(1018년) 무오에 충주목(忠州牧)으로 정하니, 8목(牧)의 하나이었다. 본조(本朝)에서도 그대로 따랐다.

○ 큰 방죽[大堤]이 1이요,

○ 작은 방죽[小堤]이 1이다.【길이 4백 80척(尺)인데, 66결(結)의 논에 물을 댄다.】

세종지리지/충청도/충주목 /◎ 제천현(堤川縣)

○ 본래 고구려의 내토군(柰吐郡)인데, 신라에서 내제군(柰堤郡)으로 고쳤고, 고려에서 제주(堤州)로 고치어, 성종(成宗) 14년(995년) 을미에 자사(刺史)를 두었다가, 목종(穆宗) 8년(1005년) 을사에 자사를 폐하였다. 현종(顯宗) 9년(1018년)에 원주(原州) 임내(任內-중앙에서 파견된 관리가 있는 군, 현에 덧붙어 있는 지역으로 호장(戶長)이 통치)에 붙이었다가, 예종(睿宗) 원년(1106년) 병술에 비로소 감무(監務)를 두었다. 본조 태종(太宗) 13년(1413년) 계사에 예(例)에 의하여 제천 현감으로 고쳤다. ○ 역(驛-공문을 지방에 전달, 외국 사신의 왕래, 벼슬아치의 여행과 부임 때 마필(馬匹)을 공급하던 곳)이 1이니, 천남(泉南)이요, 큰 방죽[大堤]이 1이니, 현의 북쪽 6리에 있는데, 의림제(義林堤)라 한다.【길이 5백 30척이며, 논 4백 결(結)에 물을 댄다.】

세종지리지/전라도/전주부/◎ 김제군(金堤郡)

○ 본래 백제의 벽골현(碧骨縣)이었는데, 신라에서 김제군으로 고쳤다. 고려 초에 전주(全州) 임내(任內)로 되었다가, 인종(仁宗) 21년(1143) 계해【남송(南宋) 고종(高宗) 소흥(紹興) 13년.】에 현령(縣令)으로 되었다. 본조 태종(太宗) 3년(1403) 계미에 고을 사람 환자(宦者) 한첩목아(韓帖木兒)가 명나라에 들어가 황제를 모시다가, 사신이 되어 본국에 돌아와서 본향(本鄕)을 승격하여 주기를 청하였으므로, 지군사(知郡事)로 승격하였다.○ 옛 큰 방죽[大堤]은 벽골제(碧骨堤)이다.【신라 흘해왕(訖解王) 21년에 비로소 둑을 쌓았는데, 길이가 1천 8백 보이다. 본조 태종(太宗) 15년(1415년)에 다시 쌓았으나, 이익은 적고 폐단은 많았으므로 곧 허물어뜨렸다. 】

세종지리지/경상도/경주부/◎ 밀양 도호부(密陽都護府)

사(使) 1인.

○ 본래 추화군(推火郡)인 것을 신라 경덕왕(景德王)이 밀성군(密城郡)으로 고쳤는데, 고려에서 그대로 따르다가, 현종(顯宗) 9년(1018년) 무오에 지군사(知郡事)를 두었다. 충렬왕(忠烈王) 원년(1274년) 갑술에【바로 원(元)나라 세조(世祖) 지원(至元) 11년.】고을 사람 조천(趙仟)이 군수(郡守)를 죽이고 진도(珍島)의 반적(叛賊) 삼별초(三別抄)와 호응하였기 때문에, 낮추어서 귀화 부곡(歸化部曲)을 삼았다가, 12년(1285년 ※12년은 병술해로 1286이다. 을유는 11년 1285년이다. 1274년 중반 즉위하여 1275년이 원년(1년)이 되는데 경주부 경산현편에는 34년 무신해(1308), 안동대도호부편에도 34년 무신해(1308)로 하여 1275년이 원년(1년)으로 표기하였으니 을유는 11년이 맞는 셈이다.) 을유에 다시 올려서 밀성군(密城郡)으로 하였다. 공양왕(恭讓王) 2년(1390년) 경오에 그 증조(曾祖) 익양후(益陽侯)의 비(妃) 박씨(朴氏)의 내향(內鄕)인 까닭으로써 올려서 밀양부(密陽府)로 삼았는데, 본조(本朝) 태조 원년(1392년) 임신에【홍무(洪武) 25년. 】도로 밀성군(密城郡)으로 하였다가, 갑술년(태조3년, 1394년)에 고을 사람 환자(宦者) 김인보(金仁甫)가 명나라에 입시(入侍)하여 사명(使命)을 받들고 나오매, 다시 밀양부로 승격시켰고, 태종 원년(1401년) 신사에 도로 군(郡)으로 하였다가, 을미년(태종 15년, 1415년)에 1천 호(戶) 이상이 되는 까닭으로써 올려서 도호부로 삼았다.

○ 큰 방죽(大堤)이 1이다.【수산(守山) 경계에 있으므로 수산 방죽이라고 한다. 길이가 7백 28보인데, 지금은 무너져 있으나 쌓지 않았다.】

세종지리지/경상도 / ⊙ 상주목(尙州牧)

사(使) 1인, 판관(判官) 1인.

○ 신라 첨해왕(沾解王)이 사벌국(沙伐國)을 취하여 주(州)를 만들었고,【위(魏) 여공(厲公) 정시(正始) 9년 무진(서기 248년)이다.】법흥왕(法興王)이 상주(上州)로 고쳤다.【바로 양(梁) 무제(武帝) 보통(普通) 6년 을사(서기 525년)이다.】진흥왕(眞興王)이 주(州)를 폐하여 상락군(上洛郡)으로 만들었다가, 신문왕(神文王)이 다시 주(州)를 두고, 경덕왕(景德王)이 상주(尙州)로 고쳤는데, 혜공왕(惠恭王)이 다시 사벌주(沙伐州)로 고쳤다.【바로 당(唐) 대종(代宗) 대력(大曆) 11년 병진이다.】고려 태조 23년(940년) 경자에 다시 상주(尙州)로 고쳤다가, 그 뒤에 안동 도독부(安東都督府)로 고쳤고,【연대는 자세히 알 수 없다.】성종(成宗) 2년(983년) 계미에 처음 12목(牧)을 두었는데, 상주(尙州)가 바로 그 하나이다. 14년(995년) 을미에 12주(州) 절도사(節度使)를 두고 상주 귀덕군 절도사(尙州歸德軍節度使)로 일컬었다가, 현종 3년(1012년) 임자에 절도사를 폐하고 다시 안동 대도호부(安東大都護府)로 하였고, 5년 갑인에 상주 안무사(尙州安撫使)로 삼았으며, 9년(1018년) 무오년에 상주목(尙州牧)으로 정하여 8목(牧)의 하나가 되었는데, 본조에서 그대로 따랐다.○ 큰 방죽이 1이니, 공검지(恭儉池)로서, 주(州) 북쪽 함창 경계 가운데에 있다.【고려 명종(明宗) 25년(1195년) 을묘에 사록(司錄) 최정분(崔正份)이 옛터에 의지하여 쌓았는데, 길이가 8백 60보, 너비가 8백 보이다. 논 8백 60결을 관개한다. 】

세종지리지/경상도/안동 대도호부/◎ 영천군(永川郡)○ 경덕왕이 절야화군(切也火郡)을 임고군(臨皐郡)으로 고치고, 또, 도동화현(刀冬火縣)을 도동현(道同縣)으로, 골화현(骨火縣)을 임천현(臨川縣)으로 고쳐서 모두 임고군의 영현(領縣)으로 삼았는데, 고려 때에 이르러 세 현(縣)을 합하여 영주(永州)로 만들어, 현종 무오년(현종9년, 1018년)에 경주(慶州) 임내(任內-중앙에서 파견된 관리가 있는 군, 현에 덧붙어 있는 지역으로 호장(戶長)이 통치)에 붙였다가, 명종 2년(1172년) 임진에 비로소 감무(監務)를 두고, 뒤에 승격시켜 지영주사(知永州事)로 삼았다. 본조 태종 계사년(태종13년, 1413년)에 예(例)에 의하여 영천군(永川郡)으로 고쳤다. ○ 큰 방죽[大堤]이 4이니, 청촌(菁村) 방죽【길이가 4백 95보, 너비가 1백 72보이며, 관개하는 땅이 71결이다.】, 예곡(乂谷) 방죽【길이 3백 30보, 너비 1백 87보, 관개하는 땅이 1백 50결이다.】, 삼일(三日) 방죽【길이 5백 43보, 너비 2백 5보, 관개하는 땅이 90결이다.】, 삼귀(三歸) 방죽【길이 3백 60보, 너비 1백 28보, 관개하는 땅이 26결이다.】이다.

브리태니커: 대제지 [大提池] - 큰 못둑이란 뜻의 옛 저수지

우리나라의 여러 곳에서 같은 이름을 가진 제언(提堰)을 발견할 수 있다. 세종대에 편찬된 〈세종실록〉 지리지에는 황해도 연안에 대제지가 있는 것으로 기록되어 있고, 〈신증동국여지승람〉에는 고려 때 상주의 속현으로 병합되었던 단밀현(丹密縣)에 대제지가 있다고 기록되어 있다. 이후 대부분의 지리지에 상주의 대제지가 공통적으로 기재된 것으로 보아 상주의 것이 대제지 가운데 대표적인 것이라 볼 수 있다. 대제지가 있었던 단밀현은 조선시대에 상주의 행정구역이었으나, 1907년의 월경지(越境地) 정리 때 낙동강 동쪽에 있었으므로 비안군에 편입되었다. 다시 1914년의 군면폐합 때 의성군에 편입되어 현재 단밀면·단북면을 이루고 있다. 대제지는 지금의 경상북도 의성군 단북면 노연리 일대에 있었다. 단밀현의 옛 이름이었던 무동미지현(武冬彌知縣)도 일명 미기(彌基)못이라고 불렸던 대제지와 연관이 있었던 이름으로 생각되고 있다. 김제의 벽골제, 밀양의 수산제, 상주의 공검지, 제천의 의림지와 동일한 시대에 만들어졌던 것으로 추정되어, 삼한시대의 농경의 발달을 보여주는 가장 오래된 우리나라의 큰 제언 가운데 하나였다. 그러나 30여㏊(정보)에 달했다고 하는 이 못은 일제강점기 중엽에 동쪽 윗부분에 10여㏊를 단북면에서 개답(改畓)하여 매각했고, 아래 20여㏊는 일제강점기 말기에 개천지(開天池)를 증축할 때 수몰지구의 농민들에게 대토(代土)해주어 개답함으로써 농토로 변했는데, 그후의 농경지 정리로 인해 자취조차 없어졌다. 그밖에 대제지라는 이름을 가진 못은 전라도 김제에도 있었으며, 같은 뜻을 지닌 대제(大堤) 또는 대지(大池)라는 이름의 제언은 경기도 인천, 경상도의 하양과 김산, 충청도 충주, 전라도 전주 등에도 있었다.

의성 대제지(미끼못)의 유래 - 大堤池(彌基池)

단북면 노연리(魯淵里)나 안계면 용기 2리의 마을 바로 앞 들이 그 자리였다.

약30헥타르(30정보)의 넓이로 못둑이 사방으로 둘러져 있었는데 길이는 1km가 넘었다. 아래쪽인 서쪽의 둑이 가장 높았고 남쪽과 동쪽으로 가면서 약간씩 낮아지면서 북쪽의 제방은 지형에 따라서 유형, 무형으로 형성되었다고 한다. 동서로 장방형의 이 못은 일제시대 중엽에 동쪽으로 윗부분에 10여 정보를 단북면에서 개답하여 매각하였고, 아래로 20여 정보는 8.15광복 직전에 개천지(開天池)를 증축할 적에 수몰 지구의 농민들에게 대토하여 주어서 개답하니 못 전체가 농토로 조성되었다. 못아래 있던 가장 큰 제방(堤防)은 농경지 정리 당시까지도 그 형적이 남아있었는데, 옛날엔 상주(尙州)의 동쪽끝이고 지금은 아무런 흔적도 없어져 미끼못의 존재는 이제 전설로만 남게 되었다. 일명 대제지(大堤池)라고도 했는데 삼국사기(三國史記)에 나오는 대제지가 바로 이 못이라 하였고, 시축은 삼한시대일 것으로 추정하였다. 김제의 벽골제(碧骨堤), 밀양의 수산제(守山堤), 상주의 공검지(恭儉池), 제천의 의림지(義林池)와 동일한 시대에 이루어졌다고 한다. 정말로 오래된 못이라 없어져 버린 것은 근세의 일이고 보니 기록이나마 소상히 남겨야 할 일이다.

지방에서 간혹 전하는 말로 옛날 어느 때에 이 못자리에 박(朴)씨라는 사람이 살았는데 역모를 꾀하였으므로 그 박씨는 멸문의 화를 입고 그 자리는 파서 못을 만들었다는 말도 있다. 농경지를 조성할 적에 못의 아랫부분에서 집터의 형적과 기왓장들이 발견되기도했다 한다.

전설에 의하면 이 못을 세 번이나 축소 수축하여 왔고 처음의 크기는 콩을 한 되 볶아서 한걸음에 한 개씩 먹으면서 못을 돌면 거의 다 먹혀진다고들 하였다. 그러니까 못의 넓이는 만년의 규모에는 비할 바 아니게 컸다고 하며, 묵계(미끼)마을 앞에 못둑이 있었으므로 하여 미끼못이 되었다고도 한다. 지금으로부터 200여년전 조선영조(英祖)시대에 발간된 상산지에는 이 못의 주위를 2,416척이라 하였고 금어가 자생하고 순하화(荀荷花)가 핀다 하였는데 못 이름도 묵지(墨池) 혹은 말계제(末溪堤)라 하였는데 末溪堤의 誤記로 보인다.

1628년(인조 6년 戊辰)에 뇌성 벽력과 폭우가 쏟아지던 밤에 이 못에 살던 큰 이무기가 동쪽으로 갔는데 진흙 자취는 커다란 대들보를 끌고 갔는 듯하며 비늘 하나가 떨어진 것이 손 바닥만 하였다고 하니 그 크기를 짐작할만 하고 비늘을 그가 떨어뜨린 것으로 알았다고 기록하였다.

'역사의 뒤안길에서 > 옛날 지명들' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 설성과 노음죽현에 대하여 (0) | 2013.02.16 |

|---|---|

| 익안현(翼安縣)의 다인철소(多仁鐵所) (0) | 2013.02.01 |

| [스크랩] 권근의 호 "양촌"은 그가 살았던 충주시 소태면 양촌 마을에서 딴 것이다. (0) | 2012.10.22 |

| 말흘산(末訖山)과 용천산(龍天山) (0) | 2012.02.27 |

| 충주 안림동의 유래 - 안심과 어림 (0) | 2011.11.29 |