충주 봉현성에 대하여

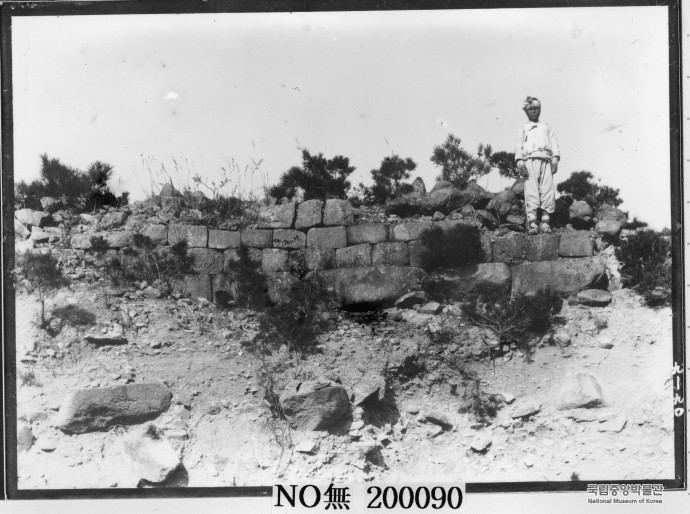

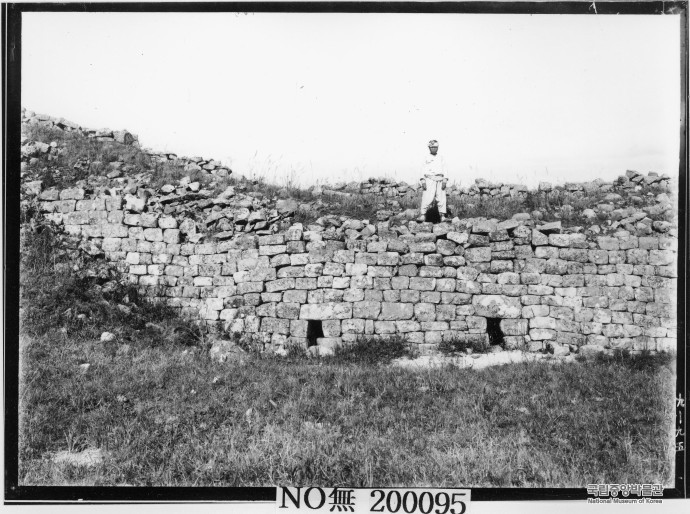

충주 나성과 봉현성은 충주의 향토사에서 충주성 또는 국원성의 위치비정에 논란으로 등장한다. 개인적으로는 충주 나성과 봉현성이란 일제 강점기의 기록이기에 충주성 또는 국원성과는 별개의 토성으로 추정해 왔었다. 2019년 2월 9일에 쓴 글처럼 봉방동 일대에서 나타나는 토루를 토성이기보다는 유주막의 달천보와 대제(함지못)와 소제(호암지)에 따른 제방과 관개수로처럼 충주천(사천 또는 봉계) 일대에 농경지나 충주성의 풍수림 등을 조성하면서 축조한 것으로 추정해 왔었다. 몇년 전에 조선시대의 달천보와 달천교에 관한 고찰을 하다가 포기를 한 것은 달천보나 달천교라는 토목공사가 굴포나 간척지에 비해 미미했기 때문이다. 삼국시대에도 김제의 벽골제를 축조했었지만, 방죽이 아닌 수로를 굴착하는 것은 차원이 다르지만, 달천보와 수로는 중도에 포기한 것이기에 그 의미도 떨어지기 때문이었다. 고대사를 고찰하면서 성곽유적은 당시의 정세를 파악하는데, 중요한 단서를 제공한다. 작은 보루나 토축도 성이기는 하지만, 전쟁에서는 큰 의미가 없다. 또한 임시로 형성된 주둔지나 방어선을 성으로 분류하지도 않는다. 충주의 하늘재와 마즈막재에도 영액이라는 작은 방어선이 있다. 문경새재에도 관문성이 설치되기 이전에 목책이 설치 되었다고 전한다. 충주 나성과 봉현성은 아직도 미궁에 쌓여 있지만, 봉방동 일대에서 나타나는 토루를 충주성 또는 국원성으로 추정하는 것은 무리가 따른다. 며칠 전에 자료를 검색하다가 "국립중앙박물관 소장 조선총독부박물관 문서"에서 충주 봉현성에 관련된 사진과 지도를 찾게 되었다. 문화동 성터지기에 탄금대 토성 처럼 작은 토성이 존재했을 것으로 추정했었지만, 토성은 보이질 않고, 토루만 나타난다. 사진과 지도를 보면서 그에 대한 생각을 정리해 본다.

일제 강점기에 일본인들이 기록한 봉현성이라는 토성은 어느 시대에 축조되었을까 ? 외성과 나성은 어떻게 다를까 ? 신라의 왕경인 경주에는 관문성은 있지만, 나성은 없다. 백제의 왕성인 한성과 웅진에도 나성이 없지만, 사비에는 부소산성에서 이어지는 나성이 축조되어 있다. 부여의 나성은 발굴조사와 더불어 복원공사가 진행 중이지만, 백제의 나성은 왕경을 구분하고, 출입을 통제하는 기능이기에 적의 침략에는 취약하다. 신라의 왕경에는 왜 나성이 없을까 ? 나성이라는 성곽은 없었지만, 왕경을 방어하는 관문성과 왕경 수비대가 경비하는 보루와 목책은 있었을 것이다. 고구려 장수왕이 한성백제를 공격할 때, 신라 자비왕은 명활산성으로 피신한다. 신라는 명활성뿐만 아니라, 삼국을 통일한 후에도 왕경뿐만 아니라. 지방의 주군현과 접경지역에도 수없이 많은 성들을 축조했지만, 신라 문무왕은 681년에 왕경에 성을 새로 축조하려다가 승려인 의상의 의견에 따라 축성을 중지한 기록이 나타나며, 성덕왕은 722년에 관문성인 모벌군성을 쌓는다.

삼국사기에 신라 문무왕은 673년에 국원성을 쌓았고, 그 길이가 2592보라고 기록하고 있다. 신라 문무왕이 축성한 국원성을 충주 나성 또는 봉현성이라고 할 수 있을까 ? 아니면, 이보다 앞선 120년 전인 진흥왕(557년)이 설치한 국원소경을 봉현성으로 추정할 수 있을까 ? 그 보다 까마득한 옛날인 신라 벌휴왕(224년) 때에는 봉산과 봉산성이 나타난다. 봉산성과 봉현성은 유사한 지명이기는 하지만, 봉산과 봉산성을 충주성이라고 비정할 수는 있을까 ? 충주의 향토사에서 봉현성을 중원경으로 주장하는 것은 충주성과 충주읍성에 집착하기 때문이다. 읍성과 산성을 답사하면서 조선시대나 고려시대의 성곽보다는 삼국시대의 성곽을 더 중요시 한다. 일반인과 관광객들의 입장은 다르겠지만, 역사에 관심이 있는 사람들은 고대산성의 흔적과 돌무더기를 둘러보며 수많은 상상을 한다. 평지성은 대규모의 전면전에는 불리한 성곽이다. 고구려나 고려는 물론이고, 임진왜란과 병자호란 때도 왕은 도성을 버리고 피난을 가거나 산성으로 피신을 한다. 임진왜란과 병자호란 이후에 축성된 조선시대의 읍성들과 달리 충주읍성은 조선조 초기에도 석성으로 존재하였지만, 임진왜란 당시에는 석성으로써의 기능을 상실한 것으로 기록된다. 1872년 지도에 나타나는 충주읍성과 신라의 국원성은 무엇이 다를까 ? 대몽항전의 충주성과 임진왜란 때의 충주읍성은 어떤 모습일까 ? 조선시대의 읍성체계로 국원성과 중원경을 바라볼 수는 없다. 충주읍성 복원에서 조선시대 말기의 천운정을 최근에 복원하였다. 사대부의 사랑채보다도 못한 천운정을 보존한다고 옮겨간 것뿐만 아니라, 초라한 천운정을 복원한 결과는 어떨까 ? 왜 국력도 없는 조선시대 후기의 보잘 것없는 정자를 왜 복원했을까 ? 읍성을 개축할 능력도 없어서 사찰을 뜯어다가 지은 충주읍성이 무슨 의미가 있을까 ? 충주읍성에 대한 잘못된 예찬론의 산물이다. 충주읍성의 복원도 임진왜란 이전의 충주읍성을 상상하는 것이 어떨까 ?

호암동 토성과 심항현 영액에 대하여

삼국사기에는 봉현과 봉산성이 나타난다. 봉산성은 봉현성과 같은 의미의 지명이다. 봉산성을 봉현성이라고 단정할 수는 없지만, 삼국사기에는 백제가 우두진 또는 우두주를 공격하면서 한강 상류인 북한강과 남한강을 점령하고, 봉산성과 괴곡성에서 전투를 벌인다. 우두진과 우두주는 9주 5소경 체계에서는 삭주를 의미하지만, 3세기초에는 삭주보다는 말갈 또는 예맥이라는 표현이 더 좋을 것같다. 신라 나해왕은 웅곡에서는 패하지만, 봉산전투에서 승리하고 봉산성을 쌓는다. 신라의 첨해왕과 미추왕은 봉산성과 괴곡성을 방어한다. 백제 온조왕 때에 나타나는 봉현은 임진강 유역으로 추정하고, 백제 구수왕과 신라 나해왕 때에는 봉산과 봉산성을 영주의 풍기 또는 문경의 함창으로 비정하기도 한다. 낭자곡성으로 시작된 백제와 신라의 전쟁은 백제 고이왕 때에 절정에 달하지만, 고이왕이 사망한 해인 286년에 신라와 화해를 하고, 신라와 백제의 국경분쟁은 소강상태로 접어든다. 백제 구수왕과 고이왕의 전쟁터는 어디일까 ? 백제의 초고왕이 금강유역인 청주일대의 모산성과 구양성과 와산성을 점령을 하고, 백제 구수왕과 고이왕은 춘천과 충주 일대를 점령하고, 죽령과 계립령 일대인 소백산맥에서 전투를 한 것으로 추정한다. 삼국사기 열전에서 상주의 사량벌국이 배신하여 백제에 항복한 기록이 나타나지만, 사량벌국과 감문국을 백제가 점령했다는 기록은 없다. 봉산과 봉산성은 어디일까 ? 봉산과 봉산성을 충주로 비정할 수는 없다. 3세기초에 충주는 백제의 영역이기 때문이다. 충주의 민담에서는 사천성과 봉현성이 나타난다. 사천성은 용산 중심으로, 봉현성은 봉계를 중심으로 형성된다. 진흥왕이 순행한 낭성과 하림궁은 어떨까 ? 진흥왕이 한강유역에 진출하는 과정에서 등장하는 낭성과 하림궁은 주둔지의 행궁에 불과할 뿐이다. 행영지 또는 행궁에 무슨 왕궁과 누각이 있겠는가 ? 삼국사기의 김부식은 그를 기록하고 있지만, 예찬론들은 진흥왕과 우륵의 영광만을 이야기한다.

충주의 지명유래에서 문화동에는 성터지기가 있고, 봉방동에는 무학당과 숲거리가 나타난다. 충주감영에 소속된 군사들의 군영지가 있었다는 이야기다. 최근에 발견된 호암동 토성과 봉방동 토루는 무엇이 다를까 ? 경주의 관문성과 심항산 영액은 무엇이 다를까 ? 신라의 왕경을 상상하며 중원경의 국원성을 상상하는 것은 지나친 망상처럼 보인다. 국립중앙박물관 소장 조선총독부 박물관 자료를 보면서 충주토성과 성터지기에 대한 기대는 사라져 버렸지만, 봉현성에 대한 기대는 사라지지 않는다. 어디에선가 불쑥 나올 것만 같다. 무작정 유적지를 찾던 시절도 있었고, 책 속에 묻혀 지낸 적도 있지만, 이제는 사소한 기록에 집착하지 않는다. 얼마 전에 신조어인 인류세라는것을 고민하다가 제천의 점말동굴을 다녀 온 적이 있다. 점말동굴과 두루봉 동굴은 아주 까마득한 이야기다. 충적세와 인류세는 무엇이 다를까 ? 지질학계의 관점이 바뀌었다는 이야기다. 역사학계도 마찬가지다. 조선시대 선비들의 이야기를 되풀이하던 시대는 지나갔다. 외세에 저항하는 민족과 국가라는 개념도 사라져 가지만, 한국사나 향토사는 아직도 해묵은 논쟁에 머물러 있다. 그리이스의 헤로도토스와 한나라의 사마천에서 시작된 역사서는 어디까지가 진실일까 ? 삼국사기의 기록은 얼마나 믿을 수 있을까 ? 삼국사기의 기록을 정설로 믿고 이야기하는 바보들이 아직도 많다. 이 글을 쓰는 인간도 마찬가지다. 지금 쓰고 있는 글에서 오류가 많은 것은 내공이 부족하기 때문이다. 국립중앙박물관 소장 조선총독부박물관 문서를 보면서 또 다른 생각에 잠겨 본다. 지금 이 순간에도 고대역사문화권을 정립한다고 멀쩡한 무덤을 파헤치고 있다. 개발에 따른 문화재 발굴은 당연하겠지만, 유적지를 보호도 못하면서 멀쩡한 유적과 무덤을 파헤친다. 고대역사문화권이란 잘못된 법제도에 한국의 고대사가 농락 당하는 느낌이 든다. 오래전에 읽었던 코젤렉의 개념사를 떠올려 본다. 개념이란 무엇일까 ? 잘못된 역사인식으로 파급된 논쟁에서 눈치만 보는 침묵의 카르텔은 언제쯤 사라질까 ?

[참고자료 1 : 국립중앙박물관 소장 조선총독부박물관 문서]

[참고자료 2 : 충주시 봉방동(鳳方洞) 지명유래]

▣ 봉방-동(鳳方洞)【동】본래 충주군 북변면(北邊面)의 지역인데, 1914년 행정구역 폐합에 따라 상방동(上方洞), 하방동(下方洞)과 금대리(琴臺里), 대가미리(大加味里), 칠지리(漆枝里), 신촌리(新村里), 봉계동(鳳溪洞)의 각 일부를 병합하여 봉계와 방동의 이름을 따서 봉방리라 하고, 1956년 봉방1구, 봉방2구로 구분하다 1962년 동행정구역 개편시 봉방동으로 편제되었음.

●도로-습[도촌]【마을】봉방동 동남쪽에 있는 마을. 옛날에는 앞뒤로 냇물이 흘러 섬처럼 되었으므로 죄수들을 가두었었다 함.

●마룻-들【들】아랫방장굴 서편으로 있는 들.

●마방깐-터【터】현 봉방동 147번지. 조선조 때 과객들의 마방이 있었음.

●무학-교(武學橋)【다리】무학당 위쪽에 있는 다리. 길이 30m, 너비 8m. 1962년 8월에 준공함.

●무학-당(武學堂)[숲거리]【마을】현 삼원로터리 동북방으로 있는 마을. 옛날에 무학당이 있었으며 숲이 우거져 중죄수들을 처형하던 곳이라 함.

●무학당-터(武學堂-) [힐융단]【터】도로습 동쪽, 삼원초등학교 앞에 있는 무학당의 터. 조선조 숙종(肅宗) 39년(1713)에 무예를 연마하기 위해서 6간의 집을 지었었다 함.

●방장-골[方井-]【마을】구 충주역 부근을 말하며 옛날 들 가운데 샘이 있었으며 방씨(方氏)들이 여러집 살았었다고 함.

●봉-계(鳳溪)【마을】충주천이 흐르는 현 충주농고 앞에 있는 마을인데 옛날 냇가에 새가 많이 서식하였다고 함.

●봉계-교(鳳溪橋)【다리】현 충주농업고등학교 동남방에 있는 다리. 일제때 소폭의 다리를 가교했었는데 1983년 7월에 확장준공을 했음. 길이 40m, 폭 20m.

●봉방-교(鳳方橋)【다리】아랫방장골과 섬들 사이에 있는 다리.

●봉방-이구(鳳方二區)【마을】→ 아랫방장골.

●봉방-일구(鳳方一區)【마을】도로습 동남쪽에 있는 마을. 일제 때 구분되었음.

●봉방-하들【들】숭덕학교 부근의 들.

●섬-들【들】아랫방장골과 가금면 창동 사이에 위치한 들. 옛날엔 서편으로 강이 흘러 섬이 되었었으나 현재는 제방이 되어 분할되었음.

●숲-거리【마을】→ 무학당.

●쉰마지기-들【들】아랫방장골 앞에 있는 들. 논 쉰 마지기가 있음.

●아랫-방장골 [하방, 봉방2구]【마을】구충주역 아랫쪽에 있는 마을. 일제 때 봉방2구라 하였음.

●어정이-들 [어정평]【들】상방마을 북방에 위치하며 지대가 낮다고 함.

●용-샘【우물】도로습 앞에 있던 우물.

●웃-방장골 [상방]【마을】충주역의 남쪽 위에 있는 마을.

●찬물-내기【우물】봉방교 밑에 찬물이 솟는 박샘. 땀띠에 잘 듣는다 함.

●충무-교(忠武橋)【다리】무학당에서 충의동으로 건너 다니는 다리. 동일병원에서 무학당으로 가는 길. 길이 27m, 폭 8m. 1982년 7월 20일 준공.

●합수머리【내】충주천과 호암천이 만나는 곳.

●힐융-단(詰戎壇)【터】→ 무학당터

[참고자료 5 : 경주 관문성(모벌군성) 자료]

경주 관문성 옛사진

'역사란 그늘 아래서 > 담론들' 카테고리의 다른 글

| 중원의 고대사는 (0) | 2024.05.01 |

|---|---|

| 심항산 봉수대와 심항현 영액에 대하여 (0) | 2023.04.25 |

| 괴산군의 유래는 ? (0) | 2023.04.04 |

| 청주의 지명유래는 ? (0) | 2023.04.02 |

| 풍수촌과 바람드리 (0) | 2023.03.29 |